Beim Nürnberger Religionsgespräch im März 1525 fiel mit der Einigung auf die Einführung der Reformation gleichzeitig die Entscheidung für das Ende einer bis dahin blühenden Klosterkultur. Bereits sieben Tage nach Gesprächsende trugen die Augustinereremiten am 22. März Kloster und Güter dem Rat an, von Mai bis Juli folgten die Karmeliter, die Kartäuser und die Benediktiner von St. Egidien. Am längsten widersetzten sich die Männer- und Frauenklöster der Bettelorden einer Auflösung: 1543 übergaben die Dominikaner und 1562 die Franziskaner ihr Klostergut, 1596 starben die beiden Frauenklöster aus. Mit dem allmählichen Verschwinden der Klostergebäude aus dem Stadtbild ist auch die Erinnerung an die Bedeutung der acht geistlichen Gemeinschaften in den letzten 500 Jahren verblasst.

Der Nürnberger Dominikanerkonvent stand gerade im 15. Jahrhundert ob seiner Gelehrsamkeit und strikten Befolgung der Ordensregel in höchstem Ansehen. Seine Leistungen lobten um 1500 noch Sigmund Meisterlin und Hartmann Schedel. Bis in das frühe 16. Jahrhundert profitierten die Dominikaner von unzähligen Stiftungen und Spenden der Stadtgesellschaft. Ihre zuletzt fast 1.000 Bände umfassende Bibliothek zählte nicht nur zu den bedeutendsten Wissensspeichern in der Stadt. Sie bildet auch einen Kernbestand der 1543 im aufgelassenen Kloster errichteten Stadtbibliothek.

Die Ausstellung rückt erstmals die Bibliothek eines einst bedeutenden und heute weitgehend vergessenen und unerforschten Klosters in den Mittelpunkt. Die Grundlagen bilden die in der Stadtbibliothek erhaltenen kostbaren Originale und ein 1514 für Georg Spalatin in Wittenberg angefertigter Bibliothekskatalog, dessen Edition an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München vorbereitet wird.

Ausstellung in der Stadtbibliothek Zentrum von Freitag, 14. März bis Samstag, 5. Juli 2025

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten kostenfrei besucht werden.

Stadtbibliothek Zentrum

Ausstellungskabinett auf Ebene L2

Gewerbemuseumsplatz 4

90403 Nürnberg

Mehr über die Ausstellung erfahren

Nach der 1396 erfolgten Reform des Dominikanerklosters erfuhr der bis dahin offensichtlich überschaubare Bücherbestand so bedeutende Zuwächse, dass sich 1433 die Gründung der mit weitem Abstand ältesten Klosterbuchbinderei rechnete. Datierte Einbände des Buchbinders Konrad Forster und seiner mitarbeitenden Brüder belegen den kontinuierlichen Ausbau der Bibliothek. Ein 1514 angefertigter Standortkatalog erlaubt einen Einblick in die zu diesem Zeitpunkt mehr als 800 Bände auf 35 Pulten umfassende Bibliothek. Zusätzlich ist einem alphabetischen Verzeichnis aus dem Jahr 1555 zu entnehmen, dass bis zur Auflösung noch 130 weitere Bände hinzukamen, für die zwei zusätzliche Pulte genutzt wurden. Der Zuschnitt entsprach den von den Brüdern wahrgenommenen Aufgaben Predigt und Seelsorge. Schwerpunkte bildeten Bibel und Bibelkommentare (3 Pulte), Patristik und scholastische Theologie (13 Pulte), Predigtsammlungen (5 Pulte) sowie Literatur zur Ordensgeschichte, Askese, Häresie und Katechese (5 Pulte). Von geringerem Umfang sind die Bestände zu Recht (5 Pulte), Philosophie und Artes (2 Pulte) sowie zu Medizin (1 Pult).

Die Nürnberger Dominikaner machten für den Ausbau ihrer Bibliothek großzügig von der Möglichkeit Gebrauch, die ihnen in reichem Maß zufließenden Schenkungen an Geld für den Erwerb gebrauchter Bücher einzusetzen. Im Umfeld der Universitäten in Böhmen, Frankreich oder Italien im 13. und 14. Jahrhundert entstandene Handschriften gelangten zahlreich in Besitz des Konvents. Die Namen der Stifterinnen und Stifter sowie das Erwerbungsjahr hielten die Mönche mit roter Tinte am Rand der ersten Textseite fest, um die Umsetzung der Gegengabe in Form von Gebeten für das Seelenheil zu dokumentieren.

Nürnberg wird zum Zentrum der Handschriftenproduktion

Der 1396 beginnende Ausbau der Klosterbibliothek beförderte Nürnbergs Entwicklung zum Zentrum der Handschriftenproduktion. Fehlende Texte wurden nur teils antiquarisch erworben; oft beschäftigte der Konvent Berufsschreiber, die zur Entlastung der mit Studium, Predigt und Seelsorge befassten Mönche das Kopieren übernahmen. Auch dieses für den Dominikanerorden typische „Outsourcing“ begünstigte die Niederlassung professioneller Schreiber und Laienbuchmaler. Zu den für die Dominikaner tätigen Schreibern zählten Konrad Starck und Friedrich Cratzer.

Durch die Dominikaner wird Nürnberg erstmals zum Ort der Literatur

An der durch kirchliche Reformbestrebungen in 15. Jahrhundert ausgelösten „Literaturexplosion“ (Werner Williams-Krapp) war das Dominikanerkloster in Nürnberg führend beteiligt – und doch finden sich in den Bibliotheksverzeichnissen fast keine Hinweise auf die in beträchtlicher Zahl produzierten und in Umlauf gebrachten Texte für die Seelsorge sowohl von Nonnen als auch von Laien.

Die im Hinblick auf die Rezipientengruppen in der Volkssprache abgefassten Schriften, an deren Anfertigung in Nürnberg allein zwischen 35 und 40 namentlich bekannte Mönche als Autoren beteiligt waren, fanden keinen Eingang in die fast ausschließlich lateinische Klosterbibliothek. Um einen Eindruck von diesem den Brüdern zur Verfügung stehenden Vorrat an frömmigkeitstheologischen Schriften zu gewinnen, muss auf erhaltene Exemplare aus dem Kreis der Rezipientinnen im Katharinenkloster zurückgegriffen werden.

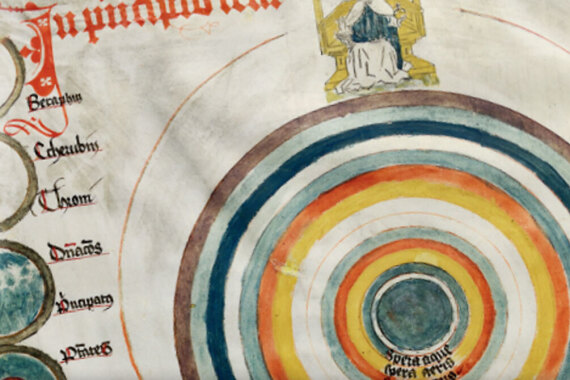

In seiner Amtszeit als Prior (1473–1483) steigerte Peter Kirchschlag das Ansehen des Nürnberger Dominikanerklosters. Eine 1473 begonnene Weltchronik führt in sechs Weltaltern von der Schöpfung bis in die Gegenwart. Ihre Struktur basiert auf Genealogien in vertikal angeordneten Medaillons mit Namen – zunächst von Adam bis Christus, dann in der Sukzession von Päpsten und Kaisern. Die großformatige Handschrift diente als Vorlage für Wandmalereien im Kreuzgang. Auch Hartmann Schedel rezipierte ihre Darstellung der Schöpfung in seiner 1493 in Nürnberg gedruckten Weltchronik.